Das Logo unserer Pfarreiengemeinschaft wurde erstmals im Juli 2006 zur Sternwallfahrt am Distelfeld der Öffentlichkeit präsentiert. Entwickelt wurde es von der jungen Diplom Medienwirtin Christina Gottert.

Das Logo unserer Pfarreiengemeinschaft wurde erstmals im Juli 2006 zur Sternwallfahrt am Distelfeld der Öffentlichkeit präsentiert. Entwickelt wurde es von der jungen Diplom Medienwirtin Christina Gottert.

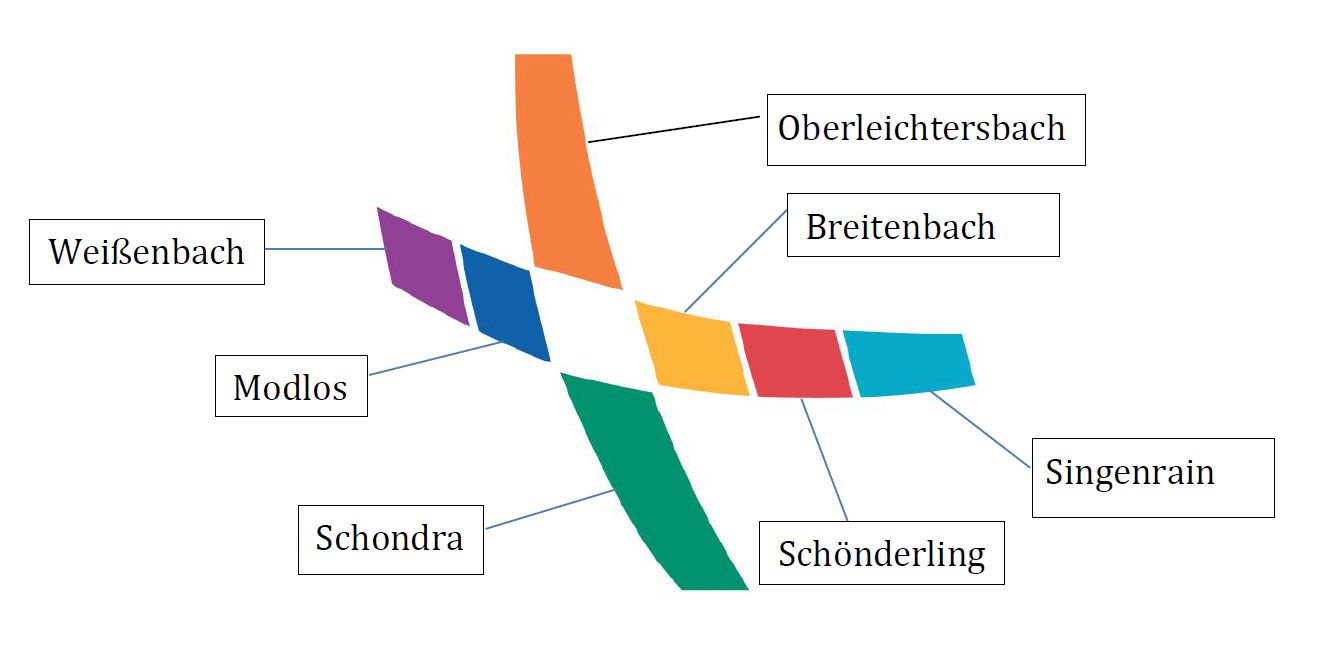

Ein Kreuz mit offenen Armen, wie sogar ein Laie sofort erkennt. Zwei lange Arme symbolisieren die Hauptkirchen Oberleichtersbach und Schondra, die fünf kürzeren stehen für Breitenbach, Modlos, Weißenbach, Schönderling und Singenrain.

Die einzelnen Farbflächen stehen für die einzelnen Kirchen und bilden zusammengesetzt ein Bildzeichen. Dieses Bildzeichen symbolisiert ein Kreuz. Die unterschiedliche Farbgebung soll die Vielfalt der Kirche und der Menschen, die in dieser Gemeinde leben, wiederspiegeln - zusammengesetzt bilden diese eine noch stärkere Gemeinschaft - die Pfarreiengemeinschaft.

Um eine dynamische und weltoffene Pfarreiengemeinschaft zu signalisieren, wird das Kreuz in einer rundlichen geschwungenen Form dargestellt. Es soll Offenheit, Freundlichkeit und eine gewisse Leichtigkeit zeigen, dies wird durch die bunten Farben verstärkt.

Unsere Pfarreiengemeinschaft ist ein Zusammenschluss aus:

Pfarrkirche St. Peter und Paul, Oberleichtersbach mit den

Filialkirchen: St. Antonius, Weißenbach,

St. Jakobus der Ältere, Modlos und

Hl. Familie, Breitenbach und der

Pfarrkirche St. Anna, Schondra mit den

Filialkirchen: St. Josef der Bräutigam, Schönderling und

St. Maria von Fatima, Singenrain

Unsere Kirchen:

|

|

|

| Pfarrkirche St. Peter und Paul, Oberleichtersbach | Filialkirche St. Antonius, Weißenbach | Filialkirche St. Jakobus der Ältere, Modlos |

|

|

|

| Filialkirche Hl. Familie, Breitenbach | ||

|

|

|

| Pfarrkirche St. Anna, Schondra | Filialkirche St. Josef der Bräutigam, Schönderling | Filialkirche St. Maria von Fatima, Singenrain |

Kirchengeschichte

Modlos

Religiöses Leben und Kirchenbau in Modlos

Es ist geschichtlich belegt, dass immer wieder Mesner, Kirchenpfleger des Hauptortes aus Modlos stammten.

Seit den Anfängen christlichen Lebens begaben sich die Gläubigen von Modlos zu allen krichlichen Anlässen nach Oberleichtersbach. Auch die Verstorbenen wurden bis 1950 im Friedhof von Oberleichtersbach beigesetzt.

Obwohl Modlos noch lange keine eigenes Gotteshaus besaß, feierte man bereits 1725 eine eigene sogenannte „Kleine Kirchweih“. Dem Pfarrer musste dafür Weingeld entrichtet werden.

Unabhängig von der Hauptpfarrei sind die Modloser Bürger bereits um das Jahr 1730 zu abendlichen Betstunden und der Fastenzeit zusammengekommen, was Rechnungsbelege für Kerzen beweisen.

Sichtliche Zeichen für die religiöse Gesinnung der Bevölkerung sind die Flurdenkmale und Kreuze, deren Alter weit vor den Kirchenbau bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen.

So gibt es drei Dorfkreuze, ein Flurkreuz , drei Bildstöcke , eine Mariensäule und ein Heiligenhäuschen.

Oberleichtersbach

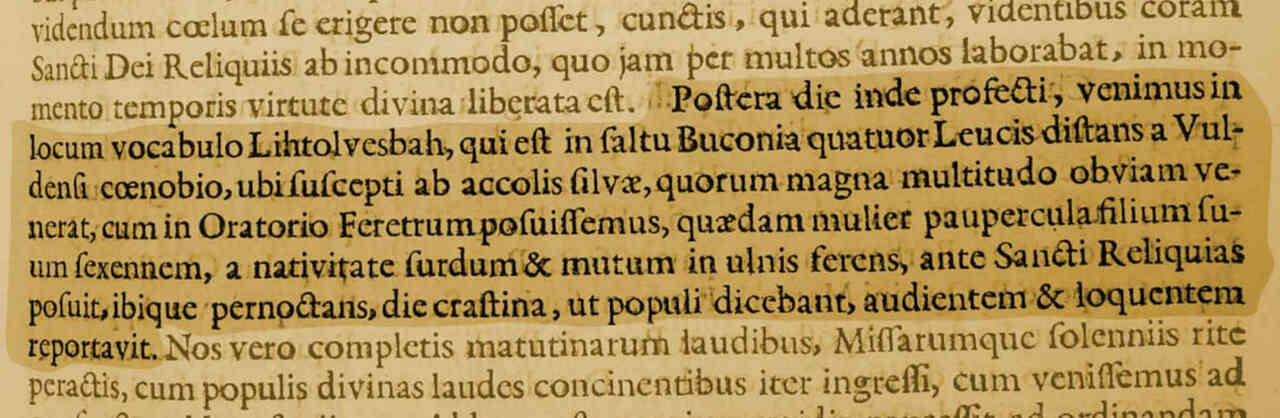

Nur wenige Jahrzehnte nach der urkundlichen Ersterwähnung von Oberleichtersbach (812) ist am 14. Mai 836 bei der Reliquienüberführung des Hl. Venantius von Rom nach Fulda erstmals ein Gotteshaus („oratorium“) in Lihtolvesbah (Oberleichtersbach) dokumentiert.

Im Jahr 836 hatte der Fuldaer Abt Hrabanus Maurus seinen Mönch Addo beauftragt, nach Italien zu reisen, um den Leib des Heiligen Märtyrers Venantius entgegenzunehmen und ihn nach Fulda zu überführen. Venantius war im 3. Jahrhundert Bischof von Salona in Dalmatien und um das Jahr 270 den Märtyrertod gestorben; seine Verehrung verbreitete sich in Italien, so dass er in Rimini zum Heiligen erhoben wurde.

Unterleichtersbach, Kapelle

Unscheinbar zwischen Häusern gelegen ist die sehenswerte Kapelle in Unterleichtersbach. 1629 erstmals erwähnt, lange Zeit als Getreidespeicher und Abstellraum der Gemeinde missbraucht, beherbergt die Kapelle Zum heiligen Kreuz einen wertvollen Kreuzweg mit interessanten Hinterglasbildern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur Ausstattung gehören 2 Statuen: eine gekrönte Maria mit Kind und der hl. Wendelin. 2006 wurde eine neue Glocke geweiht. Zur gleichen Zeit erhielt die Kapelle ein Altarbild, von Pfarrer Gerhard Götz gemalt, mit dem Thema „Alles im Leben und zwischen den Leben ist Wandlung. Unser Leben in 3 Sphären“ – ein Meditationsbild. Seit Jahren wird die Kapelle zu gelegentlichen Gottesdiensten und Privatandachten benutzt.

Schondra

Pfarrkirche St. Anna

Baugeschichte

Nicht bewiesen, aber wahrscheinlich ist die Behauptung einiger Experten, dass schon im Jahre 813 in Schondra eine Kirche genannt worden sei. Erst vom Jahre 1330 wird berichtet, dass die Herren von Sparwasser auf dem dortigen Kirchhof, also dem Hof bei der Kirche, gewohnt haben. Dass die Pfarrei Schondra in früher Zeit Würzburg unterstand, erfahren wir von einem Hinweis auf das Jahr 1416: Als nämlich das Domkapitel Würzburg am 14. Dezember 1669 das Besetzungsrecht der Pfarrei Schondra an den Bischof abtrat, bezeugten die Domherren, dass sie dieses Recht schon seit 1416 innegehabt hätten. Der Pfarrer von Schondra besuchte auch das Würzburger Landkapitel Karlstadt/Main. Darüber liegen Berichte seit dem Jahre 1580 vor. Von 1632 an haben die Pfarrer ,,Gotteshaus-Rechnungen" und von 1665 an Matrikelbücher geführt. 1501 beginnt die Liste der Pfarrer. Die Baugeschichte der Kirche dürfte wie bei den Nachbarkirchen verlaufen sein: Um 800 Bau einer Holzkirche, um 950 vorromanischer Steinbau, um 1200 Erweiterung der Kirche und Bau des Westturmes, um 1350 gotischer Umbau und um 1750 barocke Umgestaltungen. Der fuldische Geschichtsschreiber Schannat schrieb 1727, die Kirche von Schondra sei seiner Ansicht nach die älteste in der Fürstabtei Fulda. Außer kleineren Reparaturen und Verbesserungen sowie Änderungen bei der Ausstattung war an der Kirche seit gotischer Zeit nichts verändert worden. Diese ,,älteste" Kirche wurde 1952 abgebrochen, um einem größeren Neubau Platz zu machen. Nur der Turm blieb erhalten; er erinnert heute noch - in Campanile-Form und mit einem Vorbau als Leichenhalle - an den Vorgängerbau.

Baubeschreibung und Ausstattung

Die neue Kirche wurde am 15. November 1954 von Bischof Julius Döpfner eingeweiht. ln West-Ost-Richtung ausgerichtet, besteht sie aus einem rechteckigen Langhaus, dem im Osten ein rechteckiger, stark erhöhter querstehender Chor vorgesetzt ist. Architekt der Kirche war Eugen Altenhöfer aus Würzburg; ihm begegnen wir auch bei der Filialkirche Schönderling, vermutlich auch in Singenrain. Der Stil erinnert an den Kirchenbauer Bosslet, der Herz-Jesu in Aschaffenburg und Marianhill in Würzburg errichtet hat.

Die linke Seite des Vorderchors wird von einer Galerie eingenommen; hierschließt sich auch die Sakristei an. Von rechts, von der Südseite her; fällt durch ein hohes, schmales Fenster das Licht ein. Die östliche Chorwand wird überdeckt von einem Freskogemälde des Malers Carl Clobes von Tückelhausen bei Ochsenfurt. Es stellt in Überlebensgröße Christus als Himmelfahrenden dar, der links und rechts von sich einen Engel zurücklässt. Diese Engel sprechen jeweils zu einer Gruppe von fünf bzw. sechs Aposteln. Ähnliche Darstellungen finden sich in den Kirchen von Schönderling und Oehrberg. Hinter dem freistehenden, steinernen Altar erhebt sich ein Kreuz, das als Tragkreuz gestaltet ist; es wurde von der Fa. Fell aus Würzburg gefertigt. Das Antependium des Altars zeigt als Relief gearbeitet in der Mitte Trauben und rechts und links Ähren.

Links vor dem Altar steht ein quadratischer Ambo aus Sandstein, dessen Vorderfront ein Relief mit der Aussendung von zwei Aposteln durch Jesus ziert. Chor und Langhaus sind mit einer leicht gewölbten Decke überspannt. Vor der links vorspringenden Wand im Langhaus ist eine Barockmadonna platziert, die auf Erdkugel und Schlange steht. Sie hält ein Zepter in der linken und trägt das Kind auf der rechten Hand. Davor erhebt sich ein Kerzenständer in Form eines Lebensbaumes. In der Weihnachtszeit wird in dieser Ecke eine 1992 angeschaffte Krippe aufgebaut, die in Teilen von Günter Holzheimer Schmalwasser, geschnitzt ist. Vor der korrespondierenden rechten Wand steht die hl. Anna, die Patronin der Kirche. Der früher hier eingelassene Tabernakel steht heute zwischen Ostwand und Freialtar auf einer Säule; das Hostienbehältnis mit Rankenwerk ist von der Fa. Fell, Würzburg, gestaltet.

Das Licht für den Langbau fällt durch je sieben schmale Fenster in der oberen Hälfte der Wände ein. Unter dem mittleren südlichen Fenster befindet sich eine Türe, über der ein Kreuz hängt. Daneben prangt links oben eine barocke Figur, die Kaiser Heinrich mit Krone, Zepter, Rüstung und fliegendem Mantel darstellt. Die kunstvoll bewegte Arbeit ist unbekannter Herkunft. Rechts oben finden wir den hl. Nepomuk; er trägt einen Talal, Chorrock, goldene Pellerine und Birett; in der Rechten hält er ein Kreuz. Beide Figuren kommen aus der Kirche des 1936 abgesiedelten Altglashütten. Die sonst kahlen Wände werden belebt von je sieben Kreuzwegstationen in zurückhaltender Farbgebung. Die ebenfalls von Carl Clobes geschaffenen Bilder wurden 1990 erworben und sind etwa 40 x 60 cm groß. Ein Taufstein begrüßt den die Kirche Betretenden; es handelt sich um eine einfache Steinarbeit in Achteckform, deren oberer Rand mit einem Blattmuster verziert ist. Auch der Knauf ist unten mit Blattformen dekoriert und mit der Jahreszahl 1658 bezeichnet. An der Südwand ist eine Pietá angebracht, an der hinteren Westwand hängt ein schönes Gemälde mit der Darstellung des hl. Sebastian.

An der rückwärtigen Nordwand findet sich eine barocke lmmaculata mit Lilien in der Rechten und einem Sternenkranz auf dem Kopf. Die Orgel auf der Empore lieferte 1987/1988 Norbert Krieger aus Retzbach bei Würzburg. Nachdem im Zweiten Weltkrieg von den drei Glocken zwei verloren waren, wurden diese 1950 wieder ersetzt. An der nördlichen Ecke der Westfassade erhebt sich, etwas abgesetzt, der alte Turm, dessen Untergeschoß im romanischen Stil erbaut ist und mit einem Vorbau im Osten als Aussegnungshalle dient.

Über dem westlichen Eingangsportal zur Kirche findet sich in Stein gemeißelt das Wappen von Kardinal Julius Döpfner mit drei Kreisen, einem Brunnen, einem M und dem fränkischen Rechen, oben abgeschlossen durch Kreuz, Mitra und Stab. Inschrift Tafeln und ein uralter Stein mit einer Vogelabbildung sind in die neuen Mauern eingelassen. Eine kleine Rosette und den Schlussstein eines gotischen Fensters mit den Wappen der Herrn von Steinau, genannt Steinrück (um 1500), sieht man auf dem Weg zur Kirche in eine Stützmauer eingemauert.

Leonhard R u g e l

entnommen aus: Schnell, Kunstführer Nr. 2144 (1. Auflage 1994)

______________________________________________

Die Glocken von Schondra

Entstehung und Geschichte bis zum 2. Weltkrieg

In der Karolingerzeit erfolgte um 813 der Bau einer kleinen Holzkirche. Um 950 wird der Holzbau durch einen Steinbau ersetzt. Um 1200 wird der Steinbau erweitert und ein wehrhafter Turm beigesetzt (Höhe 433,68 m ü. NN). Wann dieser Turm die ersten Glocken erhalten hat, ist nicht mehr nachvollziehbar. In den Schalllöchern des Turmes erscheint die Zahl 1595, damals gehörte Schondra noch zur Diözese Fulda.

Bereits 1632 wurden Glocken und Kirchturmuhr erwähnt, da Schmieröl für deren Betrieb gekauft wurde.

1674-1675 wurde die Aufhängung der Gemeindeglocke repariert.

1692 wurde der gesamte Glockenstuhl, zusammen mit dem Kirchendach, erneuert.

1722 war der Übergang zur Diözese Würzburg und zu St. Anna als Kirchenpatronin.

Im Jahr 1737 zersprang die 14 Zentner (700 kg) schwere Glocke. 1741 wurde sie neu gegossen, Gewicht 990 ¾ Pfund (495,375 kg). Am 11. April 1741 wurde sie aufgehängt und zum ersten Mal geläutet.

Bereits 1780 befanden sich 4 Glocken, zwei große und zwei kleine, im Kirchturm. Die kleinste ist die Gemeindeglocke.

1832 wurde der Glockenstuhl durch den Zimmermeister Aquilin Bischof aus Oberthulba erneuert.

1839 waren wieder 2 Glocken schadhaft, so dass der Umguss der 3 kircheneigenen Glocken beschlossen wurde. Den Auftrag dazu erhielt der Glockengießer Aquilin Krick von Eckweisbach bei Hilders/Rhön.

- Die große Glocke: 13 Zentner und 20 Pfund 670 Kg

- Die mittlere Glocke: 6 Zentner und 91 Pfund 345,5 kg

- Die kleine Glocke: 3 Zentner und 14 Pfund 157 kg

Am 31. August und 1. Dezember 1839 wurden sie geweiht und auf den Glockenstuhl von 1832 aufgehängt. Die Glocken erhielten die folgenden Inschriften:

1. Die große Glocke: Labiis exulationis laudabit os meum (Mein Mund wird loben mit den Lippen des Jubels, Psalm 62), Abbildung der Kreuzigung Christi und der Signatur. Gegossen von Johann Krick, Glockengießer in Eckweisbach, 1839

2. Die mittlere Glocke: Introite portas eius in confessione (Betretet sein Pfortem im Glauben, Psalm 99), auf der einen Seite die heilige Familie mit der Unterschrift: Jesus, Maria und Joseph, auf der anderen Seite das Bild des heiligen Kilianus.

3. Die kleine Glocke: Semper laus ejus in ore meo (Immer ist sein Lob in meinem Munde), Bild der heiligen Jungfrau und Mutter Anna.

Während des zweiten Weltkrieges im Winter 1942-43 wurden die mittlere und die kleine Glocke abgenommen und zu Rüstungszwecken eingeschmolzen.

Geschichte nach dem 2. Weltkrieg bis heute

1950 wurden die mittlere und die kleine Glocke wieder durch neue ersetzt. Die Kosten beliefen sich auf 2668,- DM. Gegossen wurden sie in Erding.

Am 23. Juli 1950 wurden sie von Dekan Richard Saal aus Bad Brückenau und Pfarrer Richard Höfling geweiht und im alten Glockenstuhl von 1832 aufgehängt. Nun hatte die Kirche St. Anna wieder drei Glocken. Am Patronzinium St. Anna, 26. Juli 1950 wurden sie zum ersten Mal geläutet.

Als das elektrische Geläut auf Initiative von Pfarrer Karl Stenger in dessen Amtszeit installiert wurde, musste der alte Holz-Glockenstuhl von 1832 durch Metalllaschen und Schrauben verstärkt werden.

Am 25. Juli 1999 fand die Weihe der beiden neuen, zusätzlichen Glocken durch Weihbischof Helmut Bauer und Ortspfarrer Horst Haas statt. Die Glocken wurden in Passau von der Firma Rudolf Perner gegossen.

Die neuen Glocken erhielten folgende Inschriften:

Sebastianus-Glocke: „Hl. Sebastian, bitte für uns.“

Gott-Vater-Glocke: „Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“

Bei dieser Maßnahme wurde im Dezember 1999 der alte Glockenstuhl ausgebaut und durch einen neuen ersetzt.

Am 14. Dezember 1999 wurden die beiden neuen Glocken aufgehängt.

In der Christmette am 24. Dezember 1999 läuteten die nun 5 Glocken das erste Mal gemeinsam. Sie läuten damit den Beginn des „heiligen Jahres“ 2000 ein.

Zusammenstellung: Anton Ebert

Die Glocken im Einzelnen:

|

Name |

Bezeichnung |

Ton |

Gewicht |

Glockenguss |

|

Gemeindeglöckchen |

Ca. 20 kg |

nicht bekannt |

||

|

Ave-Maria-Glocke |

V |

c´´ |

210 kg |

1950 |

|

St. Anna-Glocke |

IV |

b´ |

350 kg |

1950 |

|

Sebastianus-Glocke |

III |

as´ |

500 kg |

1999 |

|

Große, alte Glocke |

II |

g´ |

670 kg |

1869 |

|

Gott-Vater-Glocke |

I |

es´ |

1430 kg |

1999 |